Sonderteil: Holzbau

Nachhaltig schadensfreie Ausführung

Feuchte im Holzbau

Text: Dipl.-Ing. Architektin Ingrid Kaiser | Foto (Header): © Ingrid Kaiser

Aus nachhaltiger Sicht sind Holzkonstruktionen schon wegen ihrer vergleichsweise hohen Energieeffizienz im Produktionsprozesses und kompetenten Wärmedämmeigenschaften ausgesprochen attraktiv. Dennoch stellt der Holzbau auch eine Vielzahl an Anforderungen an Planung, Ausführung und Qualitätssicherung. Darum teilt dieser Beitrag Wissen und Handlungsempfehlungen für eine dauerhaft erfolgreiche Umsetzung. Im Fokus stehen zentrale Herausforderungen vor allem in Feuchtemanagement und konstruktivem Holzschutz, aber ebenso bei Transport, Lagerung und Montage.

Auszug aus:

Der SanierungsVorsprung

Ausgabe Oktober / November 2025

Jetzt Leser/-in werden

Der Holzbau wurde in den letzten Jahrzehnten hauptsächlich für geneigte Dächer als zimmermannsmäßige Tragkonstruktion verwandt, gewinnt aber u. a. im Rahmen der Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung: Holz bindet CO2, der Primärenergiebedarf, also die Energie zur Gewinnung und Bearbeitung des Holzes, ist wesentlich geringer als bei klassischen Massivbaumaterialien, Holz ist relativ leicht mit guten Wärmedämmeigenschaften und kann gut recycelt werden.

Bei der Verwendung von Holzkonstruktionen und -ausbauteilen muss berücksichtigt werden, dass Holz hygroskopisch ist und damit zunächst Feuchte aufnehmen und dann wieder abgeben kann, sodass es zum Quellen und Schwinden und damit zu Formveränderungen kommt. Daraus ergeben sich die für den Holzbau spezifischen Schutzmaßnahmen.

Planung

Grundsätze Schutzmaßnahmen

Der Schutz von Holzkonstruktionen wird allgemein in konstruktiven und chemischen Schutz untergliedert. Es ist nachgewiesen, dass chemischer Holzschutz ohne konstruktiven nicht funktioniert, konstruktiver ohne chemischen aber sehr wohl. Dies entspricht auch den Festlegungen der DIN 68800 mit folgenden Teilen:

- DIN 68800-1: Grundlagen

- DIN 68800-2: Vorbeugende bauliche

- Maßnahmen (Beispielkonstruktionen in Anhang A)

- DIN 68800-3: Vorbeugender chemischer Holzschutz – nur im Ausnahmefall

- DIN 68800-4: Bekämpfungsmaßnahmen – z. B. im Bestand

Schwerpunkte liegen hier bei Außenbauteilen auf einem gesicherten Wetter- und Spritzwasserschutz, im gesamten Gebäude auf dem Tauwasserschutz sowie dem Schutz vor Feuchte aus angrenzenden Bauteilen. Konstruktive Maßnahmen stehen nach der DIN 68800 im Vordergrund, chemische können nur in Ausnahmefällen mit entsprechender Begründung zum Einsatz kommen. Statisch beanspruchte, bewitterte Außenbauteile müssen dagegen immer auch mit chemischem Holzschutz behandelt werden.

Waagerechte Bauteile, z. B. Fassadenbekleidungen aus Brettern, sollten so angeordnet werden, dass Niederschlagswasser nicht eindringen kann; dies wird u. a. unterstützt durch entsprechende Tropfkantenausbildungen (Anfasen o. Ä.) und große Dachüberstände.

Beim Anschluss von senkrechten (tragenden) Bauteilen an die Fundamentierung im Freien sollte dieser mind. 30 cm oberhalb der Geländeoberfläche liegen, um den Schutz vor Spritzwasser und kapillarer Feuchte zu gewährleisten. Die Hirnholzseite von z. B. senkrechten Pfosten muss durch Metallabdeckungen nach oben geschützt werden.

Werden Holzbauteile auf Beton oder Mauerwerk aufgelegt, z. B. bei Decken- oder Dachkonstruktionen, ist eine Trennschicht unter dem Holz sowie umlaufende Dämmung mit mind. 2 cm Abstand in waagerechter Richtung zum Holz erforderlich.

Tauwasser und Luftdichtheit

Um die Konstruktionen resistenter gegen Tauwasser zu machen, werden sie heute meistens diffusionsoffen ausgeführt. Für Außenbauteile ist ein Tauwasser-Nachweis nach DIN 4108-3 oder DIN 68800-2 durchzuführen.

Werden die Bauteile vorgefertigt, wird die Gefahr der Tauwasserbildung durch Montage der Dämmstoffe, der Dampfbremse und der inneren und äußeren Beplankung weitgehend vermieden.

Das Holz muss bei Hybrid-Konstruktionen im eingebauten Zustand vor Feuchteeinflüssen aus Baufeuchte geschützt werden.

Beispiel: Es geht um die Öffnung für den späteren Einbau einer Dach-Einschubtreppe zum nicht beheizten Dachraum; die Dampfbremse/Luftdichtheitsschicht wird während der Arbeiten über die Öffnung durchgezogen und erst beim Einbau der Treppe ausgeschnitten.

Montage

Feuchtegehalt vor und beim Einbau

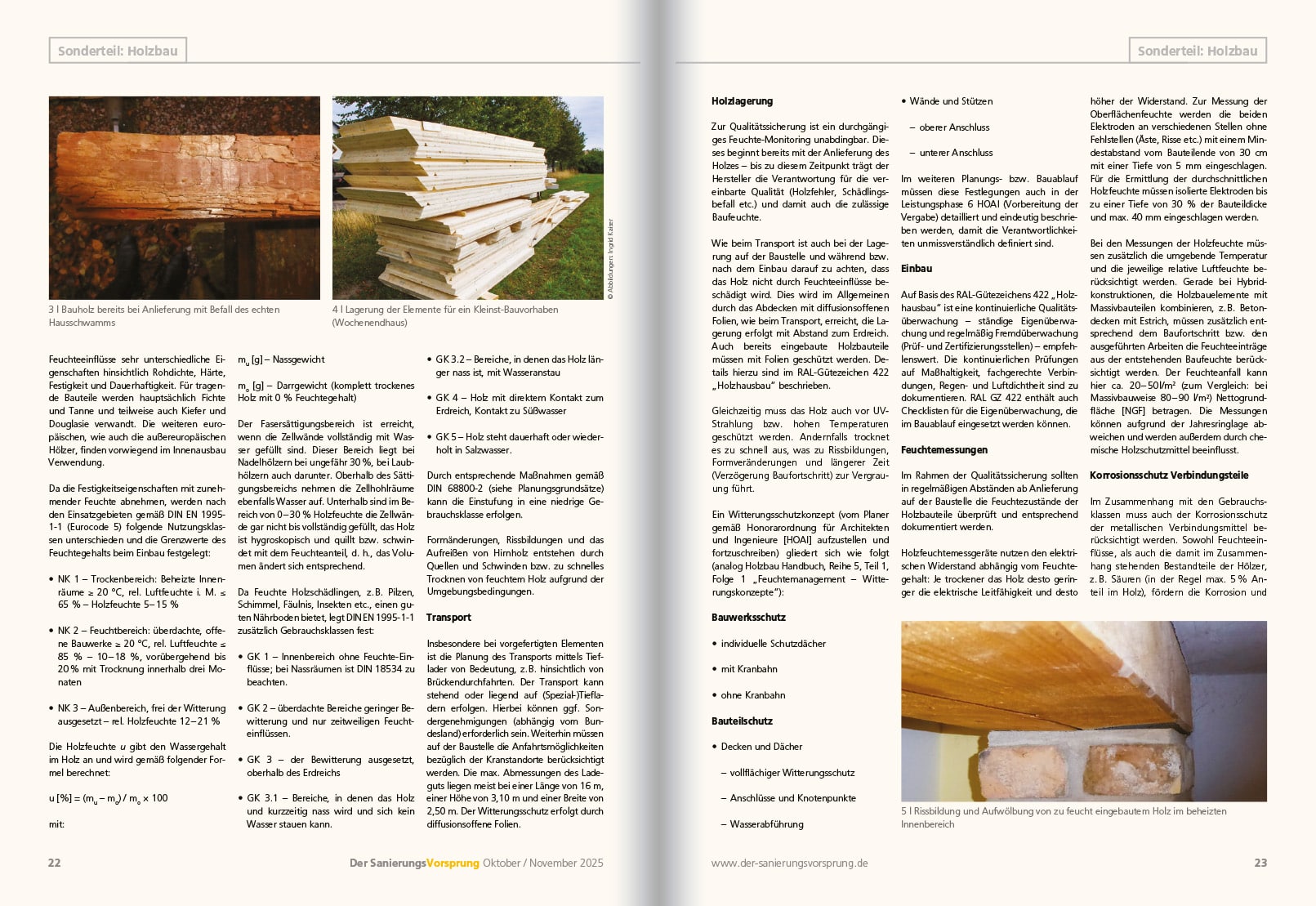

Der Baustoff Holz als Naturbaustoff hat je nach Art des Holzes und der jeweiligen Feuchteeinflüsse sehr unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich Rohdichte, Härte, Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Für tragende Bauteile werden hauptsächlich Fichte und Tanne und teilweise auch Kiefer und Douglasie verwandt. Die weiteren europäischen, wie auch die außereuropäischen Hölzer, finden vorwiegend im Innenausbau Verwendung.

Da die Festigkeitseigenschaften mit zunehmender Feuchte abnehmen, werden nach den Einsatzgebieten gemäß DIN EN 1995- 1-1 (Eurocode 5) folgende Nutzungsklassen unterschieden und die Grenzwerte des Feuchtegehalts beim Einbau festgelegt:

- NK 1 – Trockenbereich: Beheizte Innenräume mehr oder gleich 20 °C, rel. Luftfeuchte i. M. weniger oder gleich 65 % – Holzfeuchte 5 – 15 %

- NK 2 – Feuchtbereich: überdachte, offene Bauwerke mehr oder gleich 20 °C, rel. Luftfeuchte weniger oder gleich 85 % – 10 – 18 %, vorübergehend bis 20 % mit Trocknung innerhalb drei Monaten

- NK 3 – Außenbereich, frei der Witterung ausgesetzt – rel. Holzfeuchte 12 – 21 %

Die Holzfeuchte u gibt den Wassergehalt im Holz an und wird gemäß folgender Formel berechnet:

u [%] = (mu – mo) / mo × 100

mit:

mu [g] – Nassgewicht

mo [g] – Darrgewicht (komplett trockenes

Holz mit 0 % Feuchtegehalt)

Der Fasersättigungsbereich ist erreicht, wenn die Zellwände vollständig mit Wasser gefüllt sind. Dieser Bereich liegt bei Nadelhölzern bei ungefähr 30 %, bei Laubhölzern auch darunter. Oberhalb des Sättigungsbereichs nehmen die Zellhohlräume ebenfalls Wasser auf. Unterhalb sind im Bereich von 0 – 30 % Holzfeuchte die Zellwände gar nicht bis vollständig gefüllt, das Holz ist hygroskopisch und quillt bzw. schwindet mit dem Feuchteanteil, d. h., das Volumen ändert sich entsprechend.

Da Feuchte Holzschädlingen, z. B. Pilzen, Schimmel, Fäulnis, Insekten etc., einen guten Nährboden bietet, legt DIN EN 1995-1-1 zusätzlich Gebrauchsklassen fest:

- GK 1 – Innenbereich ohne Feuchte-Einflüsse; bei Nassräumen ist DIN 18534 zu beachten.

- GK 2 – überdachte Bereiche geringer Bewitterung und nur zeitweiligen Feuchteinflüssen.

- GK 3 – der Bewitterung ausgesetzt, ober halb des Erdreichs

- GK 3.1 – Bereiche, in denen das Holz und kurzzeitig nass wird und sich kein Wasser stauen kann.

- GK 3.2 – Bereiche, in denen das Holz länger nass ist, mit Wasseranstau

- GK 4 – Holz mit direktem Kontakt zum Erdreich, Kontakt zu Süßwasser

- GK 5 – Holz steht dauerhaft oder wiederholt in Salzwasser.

Durch entsprechende Maßnahmen gemäß DIN 68800-2 (siehe Planungsgrundsätze) kann die Einstufung in eine niedrige Gebrauchsklasse erfolgen.

Formänderungen, Rissbildungen und das Aufreißen von Hirnholz entstehen durch Quellen und Schwinden bzw. zu schnelles Trocknen von feuchtem Holz aufgrund der Umgebungsbedingungen.

Transport

Insbesondere bei vorgefertigten Elementen ist die Planung des Transports mittels Tieflader von Bedeutung, z. B. hinsichtlich von Brückendurchfahrten. Der Transport kann stehend oder liegend auf (Spezial-)Tiefladern erfolgen. Hierbei können ggf. Sondergenehmigungen (abhängig vom Bundesland) erforderlich sein. Weiterhin müssen auf der Baustelle die Anfahrtsmöglichkeiten bezüglich der Kranstandorte berücksichtigt werden. Die max. Abmessungen des Ladeguts liegen meist bei einer Länge von 16 m, einer Höhe von 3,10 m und einer Breite von 2,50 m. Der Witterungsschutz erfolgt durch diffusionsoffene Folien.

Holzlagerung

Zur Qualitätssicherung ist ein durchgängiges Feuchte-Monitoring unabdingbar. Dieses beginnt bereits mit der Anlieferung des Holzes – bis zu diesem Zeitpunkt trägt der Hersteller die Verantwortung für die vereinbarte Qualität (Holzfehler, Schädlingsbefall etc.) und damit auch die zulässige Baufeuchte.

Wie beim Transport ist auch bei der Lagerung auf der Baustelle und während bzw. nach dem Einbau darauf zu achten, dass das Holz nicht durch Feuchteeinflüsse beschädigt wird. Dies wird im Allgemeinen durch das Abdecken mit diffusionsoffenen Folien, wie beim Transport, erreicht, die Lagerung erfolgt mit Abstand zum Erdreich. Auch bereits eingebaute Holzbauteile müssen mit Folien geschützt werden. Details hierzu sind im RAL-Gütezeichen 422 „Holzhausbau“ beschrieben.

Gleichzeitig muss das Holz auch vor UVStrahlung bzw. hohen Temperaturen geschützt werden. Andernfalls trocknet es zu schnell aus, was zu Rissbildungen, Formveränderungen und längerer Zeit (Verzögerung Baufortschritt) zur Vergrauung führt.

Ein Witterungsschutzkonzept (vom Planer gemäß Honorarordnung für Architekten und Ingenieure [HOAI] aufzustellen und fortzuschreiben) gliedert sich wie folgt (analog Holzbau Handbuch, Reihe 5, Teil 1, Folge 1 „Feuchtemanagement – Witterungskonzepte“):

Bauwerksschutz

- individuelle Schutzdächer

- mit Kranbahn

- ohne Kranbahn

Bauteilschutz

- Decken und Dächer

- vollflächiger Witterungsschutz

- Anschlüsse und Knotenpunkte

- Wasserabführung

- Wände und Stützen

- oberer Anschluss

- unterer Anschluss

Im weiteren Planungs- bzw. Bauablauf müssen diese Festlegungen auch in der Leistungsphase 6 HOAI (Vorbereitung der Vergabe) detailliert und eindeutig beschrieben werden, damit die Verantwortlichkeiten unmissverständlich definiert sind.

Einbau

Auf Basis des RAL-Gütezeichens 422 „Holzhausbau“ ist eine kontinuierliche Qualitätsüberwachung – ständige Eigenüberwachung und regelmäßig Fremdüberwachung (Prüf- und Zertifizierungsstellen) – empfehlenswert. Die kontinuierlichen Prüfungen auf Maßhaltigkeit, fachgerechte Verbindungen, Regen- und Luftdichtheit sind zu dokumentieren. RAL GZ 422 enthält auch Checklisten für die Eigenüberwachung, die im Bauablauf eingesetzt werden können.

Feuchtemessungen

Im Rahmen der Qualitätssicherung sollten in regelmäßigen Abständen ab Anlieferung auf der Baustelle die Feuchtezustände der Holzbauteile überprüft und entsprechend dokumentiert werden.

Holzfeuchtemessgeräte nutzen den elektrischen Widerstand abhängig vom Feuchtegehalt: Je trockener das Holz desto geringer die elektrische Leitfähigkeit und desto höher der Widerstand. Zur Messung der Oberflächenfeuchte werden die beiden Elektroden an verschiedenen Stellen ohne Fehlstellen (Äste, Risse etc.) mit einem Mindestabstand vom Bauteilende von 30 cm mit einer Tiefe von 5 mm eingeschlagen. Für die Ermittlung der durchschnittlichen Holzfeuchte müssen isolierte Elektroden bis zu einer Tiefe von 30 % der Bauteildicke und max. 40 mm eingeschlagen werden.

Bei den Messungen der Holzfeuchte müssen zusätzlich die umgebende Temperatur und die jeweilige relative Luftfeuchte berücksichtigt werden. Gerade bei Hybridkonstruktionen, die Holzbauelemente mit Massivbauteilen kombinieren, z. B. Betondecken mit Estrich, müssen zusätzlich entsprechend dem Baufortschritt bzw. den ausgeführten Arbeiten die Feuchteeinträge aus der entstehenden Baufeuchte berücksichtigt werden. Der Feuchteanfall kann hier ca. 20 – 50 l/m2 (zum Vergleich: bei Massivbauweise 80 – 90 l/m2) Nettogrundfläche [NGF] betragen. Die Messungen können aufgrund der Jahresringlage abweichen und werden außerdem durch chemische Holzschutzmittel beeinflusst.

Korrosionsschutz Verbindungsteile

Im Zusammenhang mit den Gebrauchsklassen muss auch der Korrosionsschutz der metallischen Verbindungsmittel berücksichtigt werden. Sowohl Feuchteeinflüsse, als auch die damit im Zusammenhang stehenden Bestandteile der Hölzer, z. B. Säuren (in der Regel max. 5 % Anteil im Holz), fördern die Korrosion und bedingen entsprechende Schutzmaßnahmen.

Diese bestehen zum einen aus der Auswahl nicht rostender Stähle oder einer Beschichtung wie Verzinkung und eventuell zusätzlicher Gelbchromatierung (auch: Gelbpassivierung). Letztere verstärkt den Korrosionsschutz und bewirkt durch die gelb bis goldene Farbe zusätzlich eine Oberflächenveredelung. Seit vielen Jahren sind diese Mittel auch chromfrei erhältlich.

Darüber hinaus spielen ebenso die Umgebungsbedingungen wie durchschnittliche bzw. maximale/minimale Temperatur und relative Luftfeuchte eine Rolle. Auch der Schadstoff- und/oder Salzgehalt der Luft wirkt sich auf die Korrosionsgefährdung aus. Weiterhin wirken sich Nutzung und der daraus resultierende Feuchteeinfluss, z. B. in Schwimmbädern, ebenso auf den Gefährdungsgrad aus wie der Einsatz der unterschiedlichen chemischen Holzschutzmittel.

Abgesehen von nichtrostenden Metallen, ist die Verzinkung die häufigste Schutzmaßnahme. DIN 1052 gibt dazu in Abhängigkeit von der Art der metallischen Verbindungsmittel, der Korrosionsbelastung aus der Umgebung und den Nutzungsklassen (GK, s. o.) die erforderliche Zinkschicht- Dicke [μm) und ggf. erforderliche Zusatzmaßnahmen an.

Literatur

[1] DIN 1052-10:2024-12 Holzbauwerke – Herstellung und Ausführung von Holzbauwerken – Teil 10: Ergänzende Bestimmungen zu Verbindungsmitteln und nicht europäisch geregelten geklebten Produkten und Bauarten

[2] DIN 1052-11:2025-05 – Entwurf Holzbauwerke – Herstellung und Ausführung von Holzbauwerken – Teil 11: Vorgefertigte Wand-, Decken- und Dachelemente und Raummodule – Anforderungen an die Herstellung

[3] DIN 4074-1:2012-06 Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit – Teil 1: Nadelschnittholz

[4] DIN 4074-2:2025-07 Entwurf Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit – Teil 1: Nadelschnittholz

[5] DIN 4108-3:2024-03 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz

[6] DIN 18534-1-05-:2017-07 Abdichtung von Innenräumen – Teile 1 bis 5

[7] DIN 68800-1:2019-06 Holzschutz – Teil 1: Allgemeines

[8] DIN 68800-2:2022-02 Holzschutz – Teil 2: Vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau

[9] DIN 68800-03:2020-03 Holzschutz – Teil 3: Vorbeugender Schutz von Holz mit Holzschutzmitteln

[10] DIN EN 1985-3:2023-09 – Entwurf – Bemessung und Konstruktion von Holzbauten – Teil 3: Ausführung

[11] DIN EN 1995-1-2:2010-12 (Eurocode 5) – Bemessung und Konstruktion von Holzbauten – Teil 1-2: Allgemeine Regeln

[12] DIN EN 13986:2015-06 Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen – Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung

[13] DIN SPEC 1052-100:2013-08 Holzbauwerke – Bemessung und Konstruktion von Holzbauten – Teil 100: Mindestanforderungen an die Baustoffe oder den Korrosionsschutz von Verbindungsmitteln

[14] Holzbau Handbuch, Reihe 5, Teil 1, Folge 1 „Feuchtemanagement – Witterungskonzepte“, Holzbau Deutschland Institut e. V.

[15] RAL-Gütezeichen 421 „Holzrohelementherstellung“, Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V., März 2016

[16] RAL-Gütezeichen 422 „Holzhausbau“, Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V., März 2016

[17] François Colling, „Grundlagen und Bemessung nach EC 5“ und „Beispiele: Musterlösungen und Bemessungstabellen nach EC 5“, Juli 2021, Verlag Springer Vieweg

[18] Franziska Pietryas, Rudolf Lückmann, „Holzbau: Konstruktion – Bauphysik – Projekte“, 10.01.2022, WEKA MEDIA

[19] Wolfgang Rug, „Holzbau – Bemessung und Konstruktion“, 09.04.2021, DIN Media

[20] Hermann Kaufmann, Stefan Krötsch, Stefan Winter, „Atlas Mehrgeschossiger Holzbau“, 01.03.2024, Detail Architectur

Zur Person

Dipl.-Ing. Architektin Ingrid Kaiser studierte Architektur mit der Vertiefungsrichtung Baubetrieb an der Gesamthochschule Essen und berufsbegleitend Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Bochum. Sie ist Büroinhaberin des ak architekturbüro kaiser in Sanitz b. Rostock und Mitglied der Architektenkammer Bremen sowie nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierte Sachverständige für Bauschäden und Immobilien-Wertermittlung. Des Weiteren hält sie Seminare und Vorträge zu den Themenbereichen Hochbau, Projektmanagement, Immobilien- Wirtschaft und Facility Management.

Kontakt

Internet: www.architekturbuerokaiser.com

E-Mail: info@architekturbuerokaiser.com