Im Detail

Altbau = Brandgefährliche Sache?

Interview zur Brandschutzertüchtigung im Altbau

Text: Lioba Listl | Foto (Header): © D. Eschrich, Büro Dr. Spindler

Fachgerecht ausgeführte brandschutztechnische Maßnahmen können im Fall der Fälle Leben retten. Doch wie gelingt die brandschutztechnische Ertüchtigung von Altbauten? Wie verhält es sich mit der individuellen Einschätzung hin zu einem wirksamen Brandschutzkonzept? Und wie gelingt der Spagat zwischen Brand- und Denkmalschutz? Im Gespräch mit dem Prüfingenieur für Brandschutz sowie Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz Prof. Dr.-Ing. André Spindler gehen wir u. a. diesen Fragen auf den Grund.

Das Gespräch mit Prof. Dr.-Ing. André Spindler führte Redakteurin Lioba Listl.

Auszug aus:

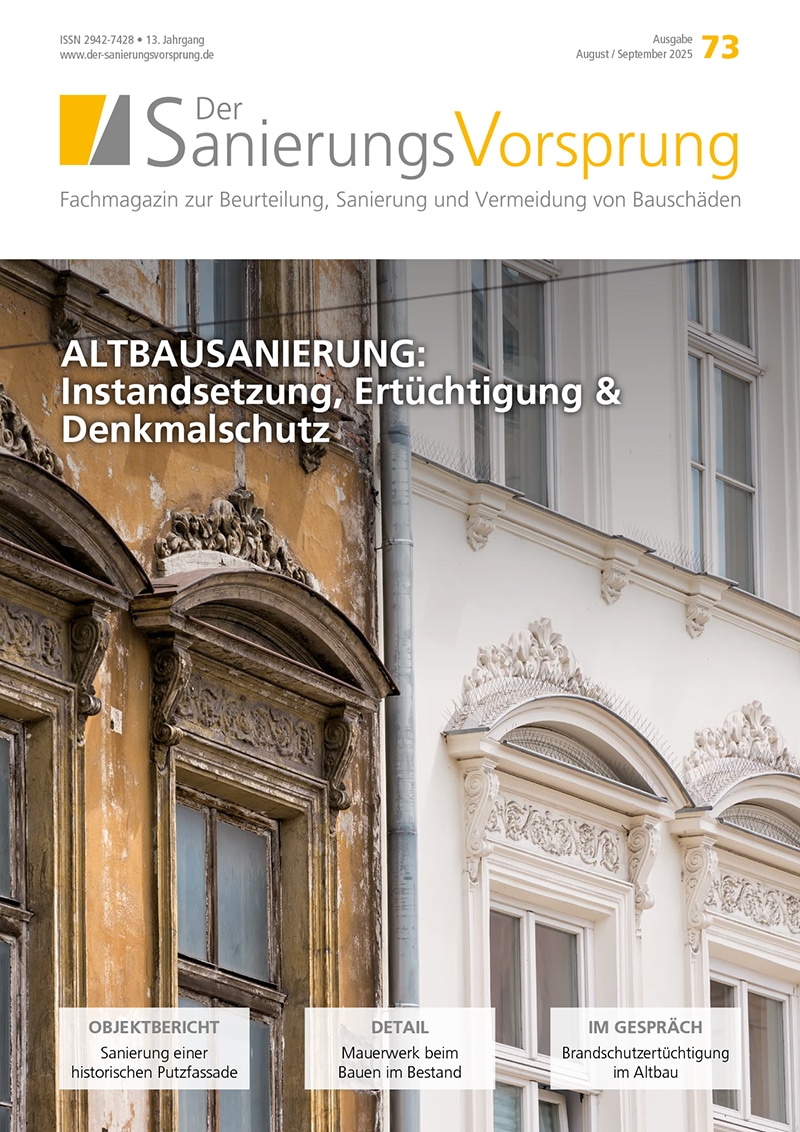

Der SanierungsVorsprung

Ausgabe August / September 2025

Jetzt Leser/-in werden

Herr Prof. Spindler, zu Anfang des Gesprächs eine pauschale Frage: Müsste aus Ihrer Sicht jeder Altbau brandschutztechnisch ertüchtigt werden?

Prof. Spindler: Ganz klar, nein. Wir haben Vorfahren, die sich an Vorschriften hielten und die von ihren Vorfahren lernten. Von diesem Wissen profitieren wir auch heutzutage: Wir lernen etwas dadurch, dass es passiert. Natürlich haben viele ältere Gebäude nicht das brandschutztechnische Niveau, welches wir heute vorweisen können. Dennoch sind diese aber weiterhin gut nutzbar – sie benötigen nicht immer unsere fleißige Hand und viel Geld, um gut und sicher in der Benutzung zu sein.

Ich stimme Ihnen zu – nicht alles an Gebäudebestand ist als mangelhaft anzusehen. Und das Thema Brandschutz ist kein Neues. An welchem Punkt sind trotzdem brandschutztechnische Ertüchtigungen geboten?

Dazu gebe ich eine klare Antwort: Immer dann, wenn Menschen gefährdet sind.

Wenn also beispielsweise die Rettungswege nicht in Ordnung sind. Benötigt werden immer zwei Rettungswege. Einer davon ist eine Treppe, mit welcher im Brandfall nach unten gelaufen werden kann. Ist dies nicht möglich, brauchen wir einen zweiten Rettungsweg. Daran haben unsere Vorfahren nicht immer gedacht – oder aber sie haben mit Mitteln gearbeitet, die wir heute nicht mehr zur Verfügung haben, etwa mit Holzleitern oder Hakenleitern. Daher müssen wir heutzutage sehen, dass immer genügend Rettungswege sichergestellt sind.

Ich würde im Folgenden gerne auf das Thema Bestandsschutz eingehen: Wie sieht es mit neuen Anforderungen an bestehende Gebäude aus?

Das muss differenziert betrachtet werden: Einerseits haben nicht alle Bundesländer das Wort Bestandsschutz in ihren Landesbauordnungen. Auch beispielsweise die Musterbauordnung trägt diesen Gedanken nicht in sich.

Andererseits haben wir natürlich gelernt aus dem, was unsere Vorfahren gemacht haben, und führen sowieso viele Maßnahmen durch, nicht immer wissend, dass diese einer Verbesserung im Brandschutz bedeuten. Gerne betrachten wir dies anhand eines Beispiels: Wir haben in der heutigen Zeit Wohneingangstüren, die Schallschutz mit sich bringen – und nebenbei auch dem Einbruchs- und Wärmeschutz dienlich sind. Dies bringt einen Komfort mit sich – und hilft zudem dem Brandschutz, da das Feuer sehr lange benötigt, um durch diese zu gelangen. Das Einzige aber, was der Brandschutz verlangt, ist ein Türschließer, da Bewohner in der Panik oft vergessen, die eigene Wohnungstür zu verschließen und damit andere gefährden. Und deswegen hat der Gesetzgeber – aus meiner Sicht zu Recht – gesagt, neben all dem Komfort verlange ich aus Brandschutzgründen noch, dass die Tür alleine zugeht.

Noch mal zum Thema Bestandsschutz und gesetzliche Vorgaben: Wie verhält es sich denn in Bundesländern, in welchen der Bestandsschutz nicht explizit verankert ist?

Beispielsweise können wir hier das Bundesland Sachsen nennen, in welchem ich auch tätig bin (Anm. d. Red.: Prof. Spindler ist mit seinem Büro in Erfurt [Thüringen] ansässig, bearbeitet aber auch Fälle über die Landesgrenzen hinaus). Ich würde schon sagen, dass sich die Bauaufsichtsbehörden dort schwertun, da sie keinen Paragrafen vorliegen haben, welcher zwar eine Notwendigkeit der Ertüchtigung bei alten Gebäuden vorsieht – aber auch ganz klar sagt, dass ein Altbau nicht auf das Niveau eines Neubaus zu heben ist. Nur eben dann, wenn auch Menschen gefährdet sind.

Daraus ergibt sich eine Schwierigkeit für die Planer und die Bauaufsichtsbehörden, wenn diese nicht immer konkret wissen, wie sie handeln sollen. Wobei dies eine politische Frage ist – und ich sehe die Notwendigkeit der Politik, zu handeln, gerade auch, wenn in 80 bis 90 % der Fälle im Bestand gebaut werden soll. Grundsätzlich wird aber von politischer Seite erkannt, dass manche Bauteile – wie etwa Trennwände, Decken oder Brandwände – nicht nochmals angefasst werden müssen, und demnach auch nicht zwingend dem heutigen Niveau genügen müssen. Ganz wichtig ist an dieser Stelle aber auch zu sagen, dass es sich explizit nicht um Rettungswege handeln darf.

Wie sieht es denn dazu im Gegensatz in Ihren Projekten aus? Sie sind ja vor allem in Thüringen tätig.

Wir haben seit den 1990er-Jahren einen Paragrafen in Thüringen, der aussagt, dass, solange ein Gebäude nicht in Nutzung oder Bausubstanz geändert wird, es den Bauvorschriften unterliegt, welche zur Bauzeit geltend waren.

So ist ein Gründerzeithaus mit Holzbalkendecken ein Gründerzeithaus mit Holzdecken. Das war zu seiner Zeit richtig – und auch aus heutiger Sicht kann man grob festhalten: Die Wände erfüllen das Gleiche, was wir heutzutage verlangen, die Türen hingegen nicht ganz. Oftmals wollen die Bauherren aber sowieso neue Türen, auch aus Komfort-Gründen. Die Decken hingegen sind Holzbalkendecken, welche nur 30 Minuten Feuerwiderstand mit sich bringen. Die Feuerwehren in Deutschland sind aber gut aufgestellt, um betroffene Personen im Fall der Fälle in diesem Zeitfenster zu retten. Deswegen hat der Gesetzgeber in Thüringen festgelegt, dass dieses Niveau genügt.

Dazu liegt seit 2019 ein Arbeitspapier der obersten Bauaufsichtsbehörde Thüringen vor, welches die rechtlichen Grundlagen aufführt. Zudem werden in diesem auch Zusammenhänge der rechtlichen Bewertung von Bestandsgebäuden erläutert.

Das Arbeitspapier „Brandschutzanforderungen für bestehende Gebäude – Hinweise zur Rechtslage“ kann kostenfrei auf der Seite des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft heruntergeladen werden:

https://digitales-infrastruktur.thueringen.de/unsere-themen/bau/baurecht/bauordnungsrecht

Sie sind in Ihrem Beispiel darauf eingegangen, inwiefern ein Feuerwiderstand von 30 Minuten als ausreichend zu bewerten ist. Sehen Sie hier Grenzen? Wie gelingt es, eine sinnvolle Bewertung von Fällen durchzuführen?

Die Frage ist berechtigt – es gibt Fälle, in welchen die Bewertung anders ausfallen muss. Wenn Sie vorhaben, in einem Gründerzeithaus ein altersgerechtes Wohnen einzurichten, bedeutet das, dass Sie mit Menschen rechnen müssen, die längere Zeit benötigen, bevor sie gerettet werden. Dann können die 30 Minuten nicht ausreichen. Oder auch, wenn im Erdgeschoss eines Hauses eine Bäckerei vorliegt – dann ist vielleicht die Brandgefahr als größer einzuschätzen, sodass der Schutz durch die Decke nicht mehr ausreicht.

Hier muss der verantwortliche Planer aufmerksam sein und erkennen, in welchen Fällen Gefahren auftreten können. Die konkreten Maßnahmen müssen individuell je nach Projekt – auch in Zusammenarbeit mit Bauaufsicht und Feuerwehr – bestimmt werden. Die richtige Planung muss demnach auch nicht immer viel kosten, aber sie muss Sinn ergeben.

Bleiben wir gleich bei den Schutzzielen. Aus Ihrer Erfahrung heraus: Welche zentralen Herausforderungen sehen Sie in vielen Ihrer Projekte, um eben diese Schutzziele nachträglich durch Ertüchtigungen zu erreichen?

Aktuell erlebe ich vor allem, dass immer wieder neue Funktionen hergestellt werden müssen. Die Gesellschaft wird immer älter und so muss das barrierefreie Bauen in den Fokus rücken. Zum Beispiel werden viele Aufzüge nachträglich eingebaut. Nun frage ich immer gerne bei Projekten: Es ist gut, dass ein Rollstuhlfahrer durch den Aufzug in seine Wohnung im vierten Stock gelangt – doch wie kann er diese im Brandfall verlassen? Kann er sich im Treppenraum verstecken? Ist ein großes Fenster vorhanden, durch welches die Feuerwehr eine Rettung mittels Drehleiter-Korb durchführen kann? Es geht oftmals darum, dass die Gebäude für die Funktionen neueren Datums fit gemacht werden müssen.

Wir sind dabei beim Faktor Mensch: Der Nutzer soll sorgenfrei das Gebäude nutzen können – ob es um Zugang, Toilettenmöglichkeit oder auch Schutzmöglichkeiten während eines Brand- oder Tumultereignisses geht. Tendenziell wird dies die nächsten Jahre mehr werden, die Gesellschaft wird älter und immobiler, und so muss bei Umbauten aktiv mitgedacht werden.

Herr Prof. Spindler, die Fälle, die Sie und Ihre Kollegen bearbeiten, sind individuell. Sie sprachen bereits an, dass der Planer überlegen müsse, welche Maßnahmen notwendig sind. Wir sprechen also über einen Ermessensspielraum gepaart mit Erfahrung?

Als Prüfer sehe ich von der leichtsinnigen Lösung bis hin zur Festung alles: Ohne an dieser Stelle mit dem Finger auf Menschen zu zeigen, wird oft deutlich, dass in Brandschutzkonzepten nicht weit genug gedacht wird. Salopp gesprochen: Der Rollstuhlfahrer gehört irgendwo hin, aber nicht in mein Konzept.

Erfahrung ist in diesem Sinne immens wichtig – und auch die (Weiter-)Bildung der Planer. Es muss sich mit anderen Menschen ausgetauscht werden – und sich auch von der Bauaufsicht gesagt werden lassen, dass man selbst falsch liegt. Oder das Gespräch mit der Feuerwehr gesucht werden, die am besten einschätzen kann, wie die Situation aussieht. Die Frage ist immer: Wie gelingt eine Beurteilung der vorliegenden Situation?

Ich kann Ihnen keine allgemeingültige Lösung servieren – aber hinweisen, dass mit den Landesverordnungen eine gute Grundlage für Neubauten hinsichtlich des Brandschutzes gegeben ist. Wenn festgestellt wird, dass im Bestandsbau Defizite vorliegen, dann muss jedes Element gedanklich durchgegangen werden. Ist dieses Defizit hinnehmbar für diese Schutzziele, die auch in der Landesbauordnung genannt werden, oder kann ich das mit meinem Wissen und Gewissen nicht mehr vereinbaren?

Nehmen wir beispielsweise an, dass eine Brandmeldeanlage in ein gewerblich genutztes Gebäude eingebaut wird. Diese hilft, ein Feuer früh zu erkennen, die Menschen zu warnen und die Feuerwehr herbeizuholen. Ein Kollege sagte mir einmal, dass er jedes Feuer mit einem Fingerhut voller Wasser lösche – wenn er nur rechtzeitig vor Ort sei. Diese wenigen Minuten, welche mit einer Brandmeldeanlage gewonnen werden, können also über Leben und Tod entscheiden. Hier muss der Planer entscheiden, ob dies das richtige Mittel ist – oder auch das falsche, um Defizite auszugleichen. Man gibt viel Geld für eine solche Anlage aus, sie trägt aber salopp gesprochen niemanden die Treppe herunter. Jedes Gebäude ist dabei anders. Das ist auch das Spannende an meinem Beruf: Man begegnet immer wieder Herausforderungen und muss mitdenken. Denn nur durch das Zusammenwirken mehrerer Menschen kommt am Ende ein gutes und sicheres Ergebnis heraus.

Nun kommt bei manchen Projekten im Altbau noch ein weiterer Faktor hinzu: der Denkmalschutz. Ich denke an dieser Stelle sofort an ein Spannungsfeld. Wie stellt sich dies aus Ihrer Sicht dar?

Ganz plakativ gesagt, ist ein Denkmal, welches abgebrannt ist, kein Denkmal mehr. Also muss sich definitiv auch im Denkmalbereich um den Brandschutz gekümmert werden.

Dabei gibt es sicherlich Herausforderungen: Bemühen wir als Beispiel eine Eichentür zu einem Treppenraum, welche optisch erhaltenswert ist. Bei der Erstellung eines Brandschutzkonzepts nehme ich dann die Bauordnung zu Hilfe, die sagt, dass eine T30 Brandschutztür vonnöten ist. Und was mache ich dann als Planer? Nehme mir ein Taschentuch und fange an zu weinen (lacht leise). Diese Eichentür wird dies niemals sein, da sie dafür in einem Brandschutz-Prüflabor verbrannt werden müsste. Was kann ich nun also als Planer tun? Ich muss nochmals nachdenken, welche Aufgabe diese Tür innehat. Ist hinter dieser Tür ein Ausstellungsraum eines Museums? Dann kann es brennen – denn wenn ich eine Brandmeldeanlage einbaue und die anderen Museumsbesucher alarmiere, gewinne ich Zeit. Diese Tür sollte natürlich einen Selbstschließer bekommen und man könnte noch eine Dichtung einfräsen – sie also ertüchtigen. Dann kann ich davon ausgehen, dass sie 10 Minuten standhält und dass alle Besucher sich in dieser Zeit in Sicherheit bringen konnten. Somit hätte die Tür das Schutzziel in dieser Situation und für dieses Gebäude erbracht.

Ich erlebe es leider oft in meinem Berufsalltag, dass sich solche Gedanken nicht gemacht werden. Es sollte sich gefragt werden: Wie kann ich mit dem denkmalgeschützten Bestand umgehen? Stattdessen sieht man in die Bauordnung und setzt das um, was wir heutzutage technisch gut können: eine Metalltür mit Mineralwolle-Füllung. Ich darf mich in Projekten um den Denkmalschutz sorgen, den Brandschutz aber nicht vergessen.

Ich sehe schon – Sachverstand sollte auf einen Erfahrungsschatz treffen, um auch im Denkmalschutz eine sinnvolle Planung durchzuführen.

Bleiben wir gleich beim Thema Denkmalschutz: Nehmen Sie uns gerne abschließend noch mit in ein aktuelles Projekt.

Besonders spannend ist hier sicherlich das Schloss Friedenstein, der größte Schlossbau des 17. Jahrhunderts in Deutschland, gelegen in Gotha. Gemeinsam mit Architekten, Statikern und Haustechnikern wurde das Bauwerk analysiert. Es liegen dabei beispielsweise Gewölbedecken vor, die auch heutigen Ansprüchen des Brandschutzes genügen – aber auch Holzbalkendecken, die das nicht tun. Es sind aber gute Rettungswege vorhanden – die Schlossbauer haben sich Mühe gegeben, wenn auch historisch gesehen aus anderen Gründen.

Eine Brandmeldeanlage ist auf jeden Fall vonnöten – es liegt viel wertvolles Kunst und Kulturgut vor, welches im Brandfall möglichst wenig Wasser abbekommen sollte. Der Brandschutz muss in einem solchen Vorhaben auch ein Sachwertschutz sein. Die Sanierung ist darauf ausgerichtet, den Gebäudekomplex für die Öffentlichkeit zu öffnen. Beispielsweise werden auch Aufzüge eingebaut, sodass sich auch mobilitätseingeschränkte Personen im Gebäude bewegen können. Geplant ist, dass man sich im Brandfall dann in einen geschützten Bereich hinter einer Brandschutztür zurückziehen kann. Später kann dann von dort eine Abholung stattfinden. Grundsätzlich sollen kleine Zellen gebildet werden, mithilfe von Brandschutztüren, sodass nur ein kleiner Teil des Komplexes von einem potenziellen Brand betroffen ist.

Dabei muss diese Art von Brandschutz natürlich zukünftig auch an die Besucher kommuniziert werden: Denkbar ist, dass ein Rollstuhlfahrer ein mehrsprachiges Dokument erhält, auf welchem er Hinweise zu Rollstuhlgerechten Sanitäranlagen sowie auch zum richtigen Verhalten im Brandfall erhält. Brandschutz ist vielseitig – und auch mit den Menschen muss gearbeitet werden.

Das klingt nach einem wirklich spannenden Projekt. Ich danke Ihnen für das aufschlussreiche Gespräch, Herr Prof. Spindler.

Zur Person

Prof. Dr.-Ing. André Spindler ist Prüfingenieur für vorbeugenden Brandschutz sowie Inhaber des Architekturbüros Dr. Spindler und Kraft mit Sitz in Erfurt. Prof. Spindler ist u. a. als Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz, Nachweisberechtigter für vorbeugenden Brandschutz nach § 72 ThürBO sowie freier Sachverständiger für Schäden an Gebäuden tätig. Zudem ist er stellvertretender Vorsitzender der Prüfungs- und Eintragungskommission der Architekten und Ingenieurkammern Thüringen als Nachweisberechtigter Brandschutz und als Referent und Autor im Bereich des Brandschutzes tätig.

Kontakt

Internet: www.spindler-kraft.de

E-Mail: info@dr-spindler.de